Y que tomamos en la escuela el queso y la leche de la ayuda americana.

Sucedió hace unas cuantas décadas en muchos pueblos pequeños de la montaña leonesa...

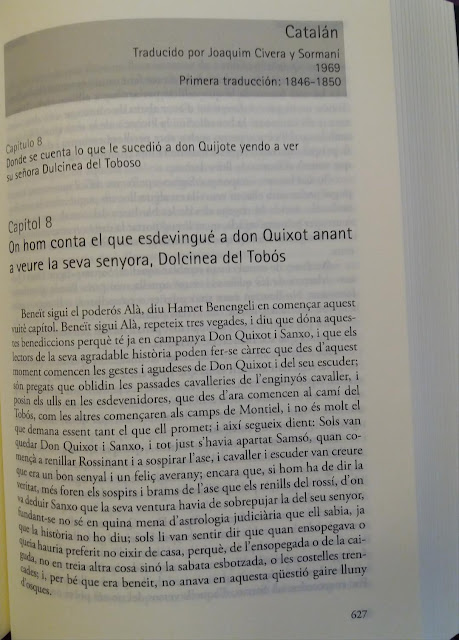

Desde

que nuestras madres y abuelas se quedaban en estao, como seguían trabajando en las

tareas domésticas y en el trabajo agrícola, nosotros, desde su matriz,

empezábamos a vislumbrar cómo era aquella vida exterior llena de esfuerzo.

|

| Lata de queso de la ayuda americana, reconvertida en aceitera |

Las madres de los que

ahora transitamos ya por la tercera edad, en general, tuvieron pocos

o ningún reconocimiento médico durante

el parto. Tampoco conocían el sexo de sus futuros hijos, pero echando mano de

la sabiduría popular preveían, observando la forma del vientre, si iba a nacer

un meón o una meona: si el vientre era redondeado,

nacería una rapaza, y si tenía forma picuda, nacería un rapá.

El

parto, habitualmente, tenía lugar en casa, asistido por alguna mujer

experimentada en el oficio, que hacía las veces de partera. A

veces, en el propio momento del alumbramiento, llegaba el asombro al comprobar que no venía

uno solo, sino que era un parto de mielgos. Solo en los pueblos más grandes las parturientas podían

contar con la asistencia de un médico o practicante.

Aquellos niños que

vimos transcurrir nuestra niñez en las primeras décadas de posguerra comenzábamos a saber

de privaciones y falta de libertad tan pronto como nacíamos y nos envolvían, de

cintura para abajo, en unos pañales de

lienzo, cubiertos por una mantilla, y que

se sujetaban atados alrededor de las piernas con el orillo. Faltaba mucho aún para que aparecieran los picos, las

gasas y, posteriormente, los dodotis. Pero,

a pesar de que estábamos varios meses cual momia egipcia, y que esa forma de tener

nuestras piernas rígidas durante tanto tiempo impedía cualquier movimiento,

comenzábamos a andar pronto, frecuentemente antes del año, y lo hacíamos

erguidos como rejiletes.

|

| Niña omañesa, 1953 |

Nuestra forma

infantil de comunicación y protesta, el

llanto, a veces lo usábamos de forma

excesiva y nos convertíamos en guajes berrones. Cuando el llanto era

más contenido se quedaba solo en junjurir.

Otras veces, no hacíamos tanta

ostentación de mal genio y manifestábamos nuestro malestar estando enjecosos o candorrios. Si sentíamos hambre o dolor, nos esberrizábamos,

y para calmarnos nos acuchaban en el

regazo o contra el pecho o nos cogían arrujas. Lo mismo

ocurría si éramos niños extrañones y nos

poníamos a llorar o a hacer pucheros al ver alguna cara

desconocida.

Difícilmente podían darnos

un paseo en un coche de bebé para que nos calmáramos o nos durmiéramos, porque para

las familias corrientes esos artilugios eran algo desconocido. Nos transportaban de un brazao o a la espalda envueltos en una manta u otro farrapo. Así acompañábamos el trabajo de nuestras madres en el campo. Allí nos dejaban sobre la manta y más de uno, mientras nuestras madres trabajaban, nos revolcábamos entre la tierra y probamos su sabor.

Si teníamos más suerte quizá pudiéramos movernos en un carretón que nos habría hecho algún

padre mañoso o algún carpintero. El taca taca llegaría en la generación

posterior.

En la década de los 40 Nestlé crea una leche en polvo y una harina lacteada, el pelargón (nombre de marca tomada del griego, pelargós, cigüeña), que ayudó a criar a muchos niños de los años cincuenta. Pero a la mayoría de pueblos pequeños de la montaña leonesa no llegó ese producto, de forma que,

cuando la leche de la madre no era suficiente se contaba, si ello era posible, con la generosidad de alguna vecina que pudiera amamantar, para alimentarnos. Y tan pronto como era posible, aunque

fuéramos muy pequirriñines, nos añadían

una papa. Se hacía con harina de trigo, que se tostaba sobre la

chapa de la cocina bilbaína, y agua. A

veces se recurría a leche de burra, no fácil de conseguir, porque, según

decían, era la más parecida a la leche materna. Y, si no había otra cosa, leche

de vaca o de cabra“rebajada” con agua.

Como

la mortalidad infantil era, desgraciadamente, muy frecuente y en todas las

familias numerosas alguno de los hijos

moría siendo bebé, las madres que perdían a ese hijo, para conseguir unos

ingresos extras y no desperdiciar la leche, sacaban del hospicio a algún niño y lo amamantaban en su casa. La institución pagaba un tanto a la madre por criar

durante un tiempo a estos niños hospicianos hasta que podían ser destetados y volver a la

institución. Se les trataba como a un hijo más y se creaban con ellos lazos

afectivos que en, muchos casos, se mantenían de por vida. Eran los llamados hermanos de leche, denominación que se usaba también para los niños que habían sido amamantados por la misma madre, aunque no procedieran de la inclusa. Mi abuela materna fue

una de esas madres nodriza, que crió a un hospiciano. Una de sus hijas, muchos años después, pudo

restablecer la relación con ese hermano de leche, relación afectiva que se

mantuvo hasta su muerte.

Así,

con teta y papas, y si no estábamos alombrizaos,

terminábamos engordando, nos salían crecederas y nos poníamos como una lundre o como un trullo. Pero, bien porque la

alimentación no fuera adecuada o

porque fueran unos mirrias para comer, algunos rapaces

se criaban esmirriados y ruinizos, como el espíritu de la golosina. Era lo que se llamaba estar entrequedente. No era infrecuente que se diera vino caliente para curar un catarrro o simplemente para reanimar a los más débiles.

Los que nacimos en los años 50 en el mundo rural, en

general, ya no pasamos hambre, pero la alimentación era deficiente y poco variada.

A mediodía comíamos los productos de temporada que producía el campo: habas,

garbanzos, fréjoles, berzas… huevos, algo de matanza (con más hueso que carne)

y muchas patatas. Eran las patatas el

producto básico de la alimentación: se desayunaban cuando no había leche y se

cenaban a diario. Se sazonaban con sebo,

que tenía un olor muy desagradable al

freírlo y que les daba una consistencia pastosa y poco agradable. Los rapaces teníamos el privilegio de tener

merienda: un trozo de chorizo con pan y más raramente de lomo o de cecina. Mi

merienda preferida era una rebanada de pan untada con manteca (mantequilla) casera sobre la que poníamos azúcar o miel. Si a la hora de tomar

las diez andábamos cerca de la pota podía

llegarnos un trozo de pan untado con

tocino cocido y caliente que se sacaba directamente del puchero. Aquel tocino

que se conseguía en la tienda por el trueque de los jamones caseros era blanco

y muy blando, y para nosotros una exquisitez. ¡Era un tocino "fino" que venía de la

ciudad! Y la gente estaba contenta porque a cambio de un kilo de jamón le daban

varios de tocino.

Para evitar las consecuencias

de una alimentación deficiente, desde que nos incorporábamos a la escuela como parvulines, recibíamos el suplemento

alimenticio de la ayuda americana: el queso y una leche en polvo que en la escuela

transformábamos en algo bebible, por decir algo, disolviéndola en agua que

calentábamos sobre la chapa superior de la estufa. Cada uno de nosotros se

llevaba de casa su tanque para poder

beber la leche en la hora del recreo. Aquello de la leche en polvo era algo

exótico para los niños que crecíamos en la montaña leonesa. ¿Cómo podía pasar

la leche líquida a polvo y luego reconvertirse en leche? Nosotros solo entendíamos

que la leche salía de las ubres de vacas y cabras que eran muñidas en casa.

La leche en polvo tenía un sabor muy raro y en

nada se parecía a la leche tibia y espumosa que bebíamos desde la zapica en que se recogía al ordeñar, en la época en que todavía se podía tomar sin hervir. Cuando hubo que hervirla antes del consumo para evitar la tuberculosis, desapareció para siempre ese pequeño placer infantil. La ayuda americana fue consecuencia del Pacto de Madrid que se firmó en

1953. Entre 1954 y 1968 llegaron a

España más de 300000 toneladas de leche en polvo.

Todos nosotros, al ir cumpliendo años, terminábamos

finalmente medrando. A media que crecíamos

las palabras guajes y guajas o rapaces y rapazas iban

dejando paso a chaval, chavalina, chavala… Todos juntos, con unos u otros nombres,

formábamos la rapacería. Y, a pesar de que en muchos pueblos los guajes éramos pocos, sí los suficientes para hacer jingrio por las calles.

|

| Familia Álvarez Díez, Paladín (León), hacia 1941 |

Ya

llegados a la adolescencia, unos crecían como buenos mozos: bigardos, navarros y jabatos;

otros, con menos chichas, como bilortos,

jeijas, varales, jibletos, talayones o tanganiellos.

Las mujeres iniciábamos la pubertad convertidas en rapazas o rapazucas, y pronto de mocinas

adolescentes, pasábamos a mozucas, mozas (curiosas), hasta convertirnos en mozonas.

Para

los rapaces los términos rapazón

y rapazaco tenían connotaciones peyorativas y describían

a un chico indolente, por eso no se utilizaban esas palabras para remarcar su

crecimiento rápido en la adolescencia, sino que se decía que había estirao o medrao mucho o que era como un varal. Y así, de guajes

se pasaba a rapaces y a mozos, se abandonaba la adolescencia y

ya se entraba en la mocedá.

|

| La mocedá de Paladín disfrazada de carnaval, hacia 1948 |

Desde que llegábamos al uso de razón (7 años) empezábamos a

incorporarnos al trabajo familiar, especialmente en verano. A los niños nos

correspondía guardar las vacas,

subirnos en los carros en la recogida de la hierba, pisar esta en el pajar,

recoger los excrementos de las vacas mientras se trillaba, llevar la comida a

los que trabajaban en el campo, meter la leña picada… Y cuando llegábamos a la

adolescencia nos incorporábamos ya de lleno al trabajo de los adultos: quitar las hierbas de los sementijos (escavar),

segar el pan a hoz o a gadaño o cualquier otra actividad.

Cuando la necesidad de la economía familiar lo requería, las mocinas

podían ir a servir a la capital y los

chicos a servir a un amo en trabajos de campo, con frecuencia como pastores.

Aquellos niños que hoy ya somos abuelos teníamos muchos miedos: miedo a los muertos y

miedo a los vivos. Pasar por delante del cementerio del que nos decían que

salían luces por la noche, ver un entierro, oír tocar a muerto… era algo que imponía mucho respeto, y estábamos, con frecuencia, en contacto con la muerte, porque la gente moría en casa. Lo mismo nos ocurría con los

ruidos extraños que se

producían por el simple crujir de las

maderas de una casa o cualquier otra causa. La oscuridad de las casas, en que había simplemente una

bombilla, o de las calles, que no tenían alumbrado, también nos sugerían todo tipo

de incertidumbres. Y por si eso era poco, además, nos hablaban del tío del unto o sacamantecas que se

apoderaba de nuestra grasa corporal o del

tío del saco que nos podía raptar. Como una forma de vencer nuestros propios miedos, a veces metíamos miedo a niños o hermanos más pequeños.

Tampoco nos inspiraban confianza los guardias civiles cuando aparecían por el pueblo (tampoco lo hacían a los mayores), ni el médico, ni otras personas desconocidas que llegaran al lugar. Lo mismo nos ocurría con los vehículos, especialmente aquellos camiones

que pasaban cerca del pueblo hacia las minas de Valdesamario.

También teníamos

mucho miedo a que la maestra o maestro dijera

algo malo de nosotros a nuestros padres. Sabíamos que, para ellos, el

maestro siempre tenía razón y las mandangas podían estar aseguradas.

Teníamos confianza en los animales domésticos, pero había

otros animales que nos inquietaban: los sapos, de los que nos decían que nos meaban en los

ojos; las culebras, que silbaban en las noches de verano; los (a)lisos, lagartos, escorpiones… Y, por supuesto, la garduña, la raposa y el lobo. Con frecuencia veíamos a los

pastores que venían con corderos al

hombro que había ajagayado el lobo,

nos hablaban de su feroz mirada, de cómo se revolvían los perros contra él… Vivíamos con expectación las batidas que se hacían para apresarlo, que solían terminar con su piel colgada de un palo que los mozos llevaban "en procesión" de casa en casa y de pueblo en pueblo, pidiendo para reunir unas viandas o monedas que permitieran luego celebrar la fiesta del apresamiento del lobo. ¡Y oíamos tantas y tantas leyendas!

Otro animal por el que algunos sentíamos un miedo

especial era la cabra llouca o coruja,

que emitía su canto en las oscuras noches de otoño e invierno. “Traémelo

p´acá”, así nos traducían los mayores el canto misterioso de esa ave, que nunca

veíamos.

Un capítulo especial era el miedo a las tormentas. Vivíamos con intensidad el miedo y la inquietud que nos transmitían nuestros padres. Y ese miedo se acentuaba si la nube cogía a algún miembro de la familia trabajando en el campo o cuando producía tremendos estalletes. Oímos rezar

jaculatorias a Santa Bárbara: Santa

Bárbara bendita / que en el cielo estás escrita / con papel y agua bendita. /

Santa Bárbara doncella / líbramos de aquella centella / de aquel rayo mal

airado / Jesucristo sacramentado / en el

ara de la cruz / Pater Noster, amén Jesús. Se rezaba una y otra vez el Padre

Nuestro. Y nos metían en la cama, en una habitación donde no hubiera instalación eléctrica, porque la lana de los colchones era aislante

de los rayos. A veces, para espantar la nube, repicaban las campanas con un toque especial, el tentenube, y, mientras se oía el repique, repetíamos: Tente nube / tente tú / que Dios puede / más

que tú. / Tente nube / tente palo / que Dios puede / más que el diablo. Que nos hablaran del diablo en casa, en la escuela o en la iglesia era, precisamente, otro de

nuestros miedos… Y del fuego del infierno… Y de… De una religión vivida con temor.

En el pueblo donde me crié, Paladín (Omaña-León), hay río, el río Omaña, que corre cerca del

pueblo. En invierno y primavera el río podía venir muy crecido y se oía el

ruido de su fuerza desde el interior de casa. Ese sonido impresionaba mucho

de noche. Y también de día cuando, desde algún teso, contemplábamos la extensión y los arrastres de la riada. De vez en cuando, algunos vecinos tenían que pasar la noche en vela

para vigilar que el agua no se metiera en sus casas. Teníamos presente el desastre de

Ribadelago, ocurrido en 1959, que había

impresionado extraordinariamente a nuestras mentes infantiles. Las noches otoñales de aire huracanado, en que se decía

que andaba el diablo suelto por la calle

también nos generaban mucho miedo.

Si

sufríamos algún defecto físico, generalmente crecíamos y vivíamos con él. No

íbamos mucho a dentistas, oculistas

ni sabíamos qué era un logopeda. Y

las hablas leonesas tenían sus palabras para hablar de esos "defectos" físicos. Si teníamos la mirada estrábica éramos ñisgos

o miracielos; si no veíamos bien, bilusos; si tartamudeábamos, zarabetos… Cuando nos acompañaban excesivamente las

legañas nos llamaban pitañosos. Y si

éramos zurdos, zocatos… En este último

caso, trataban de lograr por imposición que usáramos la mano derecha, porque la

izquierda era la del diablo.

En

cuanto al carácter, lo mismo que ahora, algunos guajes y guajas, eran muy

medrosos o tímidos. Se decía que eran cagones

o cobardes. Otros eran simplemente inocentones. En cambio, los abiertos de

carácter, a los que no les había comido la lengua el gato, eran unos parleros. Y siempre estaban aquellos a los que les

gustaba tirar la piedra y esconder la

mano, eran los picoteros. Cuando se quería calificar a una niña que era

avispada o pispa se la llamaba perejila.

Al niño corto de entendederas se le llamaba borriquín,

y si además era muy parao se le

adjudicaban los términos pasmarote,

sansirolé, panguato…

Nuestro

comportamiento también era rico en calificativos. Si se correspondía con el de un niño inquieto

se le llamaba farragús, lebrel o rebisco. ¡El demonio el rapá! Si el comportamiento era

especialmente nervioso, se decía que el guaje tenía azogue, no tenía jacia, tenía el diablo en el cuerpo o el

baile de san vito… Cuando un niño era muy juguetón era enredador o, si además generaba conflictos, enredabailes. Pillabán y alipende era llamado aquel rapá que se comportaba como una persona pícara. Si además el carácter era malévolo, se le

llamaba malandrín y si ya era un

chico mayor de comportamiento perverso

era un jarote. Si los jarotes

se reunían y formaban pandillas de mozos o personas de mal vivir aparecía la jarca o el zurriburri.

Los

rapaces poco cuidadosos en la forma de actuar eran tarolos;

los que rompían la ropa o el calzado con

facilidad, unos estrozones; los que perdían cosas con frecuencia, perdularios y aquellos que dejaban caer

las cosas de las manos con facilidad tenían manos

de queiso y si, además, eran torpes en sus movimientos, se decía que eran

unos trompos.

También

había rapaces que estaban mal enseñaos,

que eran folgacianes o mandrianes,

que nunca estaban preparados para hacer el trabajo encomendado y para ello se andaban con angulemas tratando de

buscar disculpas, y siempre tenían más cuento que Calleja.

Y no faltaban los rumiacones o regañones, que,

además de no hacer, protestaban a veces con una larga rezungadera y se hacían acreedores de un buen torniscón (de los castigos he hablado en otro artículo).

Y,

por supuesto, había rapaces entojadizos,

siempre preparados para pedir algo o para tratar de conseguirlo haciendo gayolas o jerigoncias dirigidas a la persona de la que se podía conseguir

algo. La verdad es que existía muy poco espacio para antojos, pues sabíamos

que poco o nada podíamos conseguir.

Nuestro

aguinaldo de Año Nuevo o Reyes eran unas nueces, castañas, algún caramelo y poco más.

Esperábamos expectantes a que nuestros mayores salieran del pueblo a la ciudad

o, con más frecuencia, a alguna feria o fiesta, para que, a su vuelta, nos

trajeran los perdones, que eran

caramelos o algún dulce comprados a las carameleras

ambulantes. Las propinas que recibíamos eran muy escasas, quizá una perra chica o una perra gorda, muy de tarde en tarde. Recuerdo con cariño a una

tía abuela, Celia, que de vez en cuando me daba una propina especial: un huevo,

pero no un huevo de chocolate que esconde sorpresas: ¡no, no!, un auténtico huevo de gallina, cogido exprofeso del ñal. Con ese huevo

iba a la pequeña tienda del pueblo y compraba caramelos por el valor del huevo

que me recogía la tendera. ¡Dulce trueque! Tampoco podía comprar otra cosa, porque allí no se vendía.

También

había calificativos para el aspecto

externo: la limpieza y la vestimenta. Los guajes podíamos ser limpios o puercos. De las foceras que dejaba la comida alrededor de la boca todos fuimos

portadores en alguna ocasión. En nuestra ropa, cuando estaba muy encacinada, aparecía la petera. Si nos manchábamos con barro, andábamos embarrados. Y si era con ceniza, entisnaos. O podíamos estar, simplemente, enfarruscaos. Y, desde luego, las velas y cascarrias de nuestros mocos adornaban nuestra cara cuando había andancio.

En general, éramos rapaces agradecidos. Cualquier

cosa que nos daban la recibíamos como el mejor regalo: fruta, caramelos, un papel que se pudiera leer… Y para los chicos tener una navaja propia era su mejor tesoro, con ella podían cortar y forgar varas como los adultos. Incluso era una satisfacción recibir la ropa heredada de otros hermanos o

vecinos más mayores. Aunque la ropa quedaba casi siempre desgastada y en muchos

casos no se podía heredar, a pesar de la habilidad que tenían las madres para

darle la vuelta al paño, para zurcir, enanchar

o estrechar… En algunos casos (años 60) nos llegaba la ropa de otros países

donde estaban trabajando parientes que traían a España lo que sus señores

desechaban. Así, de segunda mano, llegó a mí el único cuento que tuve en mi infancia, Piel de asno, de Ch. Perrault, que fue leído y releído muchas veces.

Los

juguetes eran muy escasos por lo que teníamos que aguzar el ingenio para crear

nuestros propios juguetes o nuestros juegos. Mientras estábamos en los praos con las vacas, jugábamos con palos, que eran las vacas del juego, a las que construíamos cuadras con piedras. Era lo que veíamos. Cuando coincidíamos varios niños con las vacas en los prados comunales también aprovechábamos para jugar a la calva. En tiempo de verano, nos quedaba algún rato a la puesta de sol para jugar a la maya (uno de los juegos preferidos), correr por las eras entre las feginas y por las huertas… También jugábamos al manro, al castro, al gua... Y poco más. Leer no era una actividad de entretenimiento, pues solo teníamos acceso a los pocos libros de lectura que había en la escuela.

Como juguetes comprados, yo solo tuve en mi infancia una cocina, como las bilbaínas, (regalo de consolación por la operación de anginas) y una muñeca de cartón. Por otra parte, tampoco había mucho tiempo para jugar

porque los rapaces teníamos nuestras responsabilidades, que siempre fueron mayores de lo que se podría exigir a un niño. Con frecuencia teníamos que llevar a la rabila a nuestros hermanos pequeños, de los que éramos responsables, eso nos impedía jugar libremente con los demás en los momentos en que podíamos hacerlo.

Pero, a pesar de una infancia sacrificada, por

el trabajo y las responsabilidades, la alimentación poco variada y a veces

escasa, la mayoría recordamos esa etapa infantil con gratitud, porque a fin de cuentas,

nuestros padres nos daban lo que tenían, quitándoselo a veces de su propia

boca, y siempre quisieron que sus hijos fueran más que ellos, aunque eso

supusiera un sacrificio para la economía doméstica y un cierto desgarro afectivo. Por eso, aquellos padres que solo tenían una escolarización elemental, buscando un mejor futuro para nosotros, sus hijos, nos mandaron a estudiar a la ciudad. Y somos esos hijos los que ahora podemos contar esas vivencias. Esa actitud de nuestros progenitores merece, por nuestra parte, una enorme gratitud. La gratitud es

uno de los sentimientos más nobles. Probablemente la palabra más bella del

idioma, algo que solo se tiene cuando se da, por eso, una vez más, les damos las

gracias. Porque de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud.

El Quijote, I, 22